在九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)的文化墻上,有一句引自啟功先生的話:“民主黨派本以政治提高為主旨,而九三當(dāng)四化需材之時(shí),更有學(xué)術(shù)開濟(jì)之重任。”

這句話體現(xiàn)了啟功先生對(duì)九三學(xué)社的深刻理解和認(rèn)識(shí)——九三學(xué)社作為民主黨派,主旨是“政治提高”,也要兼顧“學(xué)術(shù)開濟(jì)”。那么,這句話是何時(shí)何地所說,背后有什么故事?

這要從一封信說起。

相邀入社——一封啟功先生的手札

啟功(1912年—2005年),中國著名學(xué)者、書法家、教育家、文物鑒定家,1952年加入九三學(xué)社。啟功精研古典文學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)、書畫鑒定,著有《古代字體論稿》《詩文聲律論稿》等。執(zhí)教北京師范大學(xué),以幽默生動(dòng)的授課風(fēng)格和“學(xué)為人師,行為世范”的校訓(xùn)精神影響無數(shù)學(xué)子。

20世紀(jì)80年代初期,百業(yè)待興,重新奮起,改革開放的澎湃大潮激動(dòng)人心。廣大知識(shí)分子深受鼓舞、精神面貌煥然一新。1982年,鄧小平提出干部隊(duì)伍“革命化、年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化”的“四化”方針。

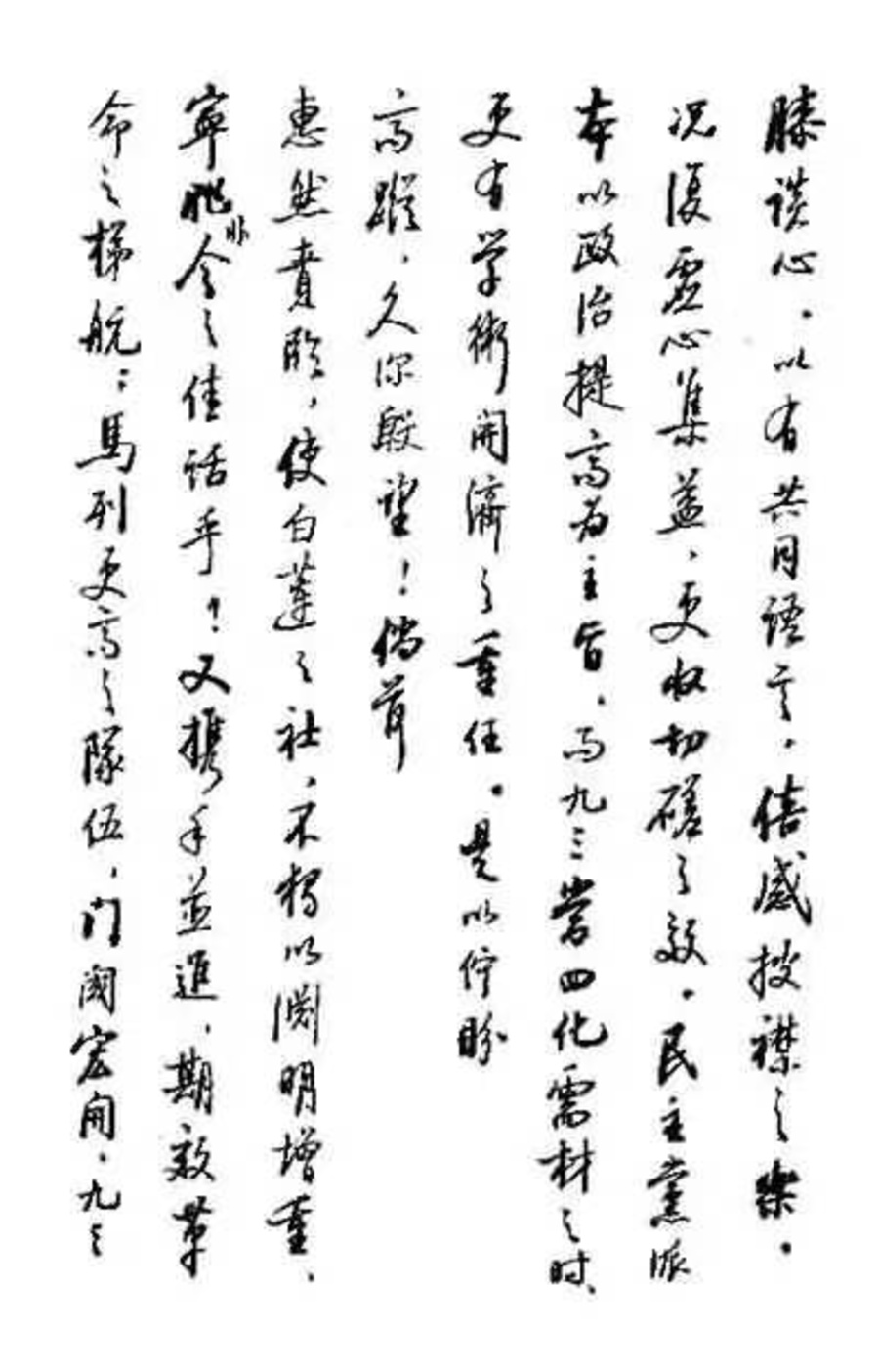

在這一背景下,1983年,啟功先生寫了一封親筆信,邀請(qǐng)一位摯友加入九三學(xué)社。這封信以毛筆寫成,極為清秀。除了有很高的書法價(jià)值,也是研究九三學(xué)社社史的重要資料。

2024年,九三學(xué)社北京市委副主委、首都師范大學(xué)中國書法文化研究院教授葉培貴發(fā)現(xiàn)了這封信,并進(jìn)行釋文。全文共380字,內(nèi)容如下:

“湛之先生:違教又多日,敬想興居增勝!伏以撥亂反正以來,百廢待興。昔慚成堆瓦礫,今忝盈席叢珍,素餐自愧,無不愿效微勞者。念先生學(xué)林望重,著述宏多,夙夕宣勞,朋儕共仰,非弟一人之私言也。”

在這封信的開頭,啟功盛贊這位朋友“學(xué)林望重,著述宏多”,表達(dá)了“違教多日”的想念和敬仰。

寫信時(shí),啟功已有31年社齡,任九三學(xué)社中央常委。字句之中,可以感受到啟功對(duì)九三學(xué)社“因理解而熱愛”的真摯情感。

“九三學(xué)社者,革命知識(shí)分子團(tuán)體之一,每于佳時(shí)勝日,促膝談心,以有共同語言,倍感披襟之樂。況復(fù)虛心集益,更收切磋之效。民主黨派本以政治提高為主旨,而九三當(dāng)四化需材之時(shí),更有學(xué)術(shù)開濟(jì)之重任。是以佇盼高蹤,久深殷望!倘荷惠然賁臨,使白蓮之社,不獨(dú)以淵明增重,寧非今之佳話乎?又?jǐn)y手并進(jìn),期效革命之梯航;馬列更高之隊(duì)伍,門閾宏開,九三無阻于竿頭之步也。”

啟功認(rèn)為,作為民主黨派,九三學(xué)社“以政治提高為主旨”,同時(shí),在四化建設(shè)之時(shí),更兼具“學(xué)術(shù)開濟(jì)之重任”。因此,“久深殷望”,佇盼老友加入。

啟功還引用了陶淵明與廬山蓮社相交的故事。蘇軾曾評(píng)價(jià)陶淵明“欲仕則仕,不以求之為嫌;欲隱則隱,不以隱之為高”。“使白蓮之社,不獨(dú)以淵明增重”,既是對(duì)這位“湛之先生”品行高潔的贊譽(yù),也體現(xiàn)了啟功對(duì)九三學(xué)社的深厚情感。

“社中同志,年長者居多,會(huì)議頻繁,必于健康有所影響,是以精簡集會(huì),亦一特點(diǎn)。故于治學(xué)、從公,并無妨礙,實(shí)際問題,亦須先為奉告者。今年酷熱,賤疾復(fù)作,終宵失眠,盡日疲憊,不克趨候面陳,謹(jǐn)先肅箋布臆。諸維鑒察,即頌撰安!弟啟功敬上,八月一日。”

信的結(jié)尾,啟功再次為不能面陳表達(dá)歉意,思念之情躍然紙上。

2025年是九三學(xué)社創(chuàng)建80周年。重讀這封寫于1983年的信件,經(jīng)過幾十年時(shí)光的淬煉,啟功對(duì)九三學(xué)社的深刻認(rèn)識(shí)、理解,依然讓人深為觸動(dòng)。

傅璇琮其人——一株“駱駝草”

信中提到的“湛之”,是時(shí)任中華書局副總編的傅璇琮先生筆名。

傅璇琮是誰?何以讓啟功如此器重,相邀加入九三學(xué)社?

傅璇琮(1933年—2016年),是中國著名的古典文學(xué)研究專家、文獻(xiàn)學(xué)家,尤其在唐代文學(xué)研究領(lǐng)域具有深遠(yuǎn)影響,被公認(rèn)為20世紀(jì)后半葉唐代文學(xué)研究的奠基人之一。

傅璇琮身材不高,典型的南方人,清癯中蘊(yùn)含著神采。外表溫和的傅璇琮,骨子里有一股倔強(qiáng)。他多次以“駱駝草”自喻,這一意象貫穿了其人生與學(xué)術(shù)生涯。

傅璇琮于1951年進(jìn)入清華大學(xué)中文系學(xué)習(xí),由于全國高等學(xué)校院系調(diào)整,1952年進(jìn)入北京大學(xué)中文系古典文學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí),1955年畢業(yè)后留在北京大學(xué)中文系擔(dān)任古典文學(xué)教師。1958年,由北京大學(xué)調(diào)到商務(wù)印書館,后又調(diào)至中華書局。至2003年退休,從事出版工作45年。

但從事出版行業(yè),并不是傅璇琮的主動(dòng)選擇。1958年,26歲的青年傅璇琮參加了樂黛云的青年文學(xué)團(tuán)體并創(chuàng)辦“同人刊物”,被定為“右派”,調(diào)至商務(wù)印書館。戴上了“右派”帽子,政治上再?zèng)]有任何前途,傅璇琮難免情緒失落。

時(shí)任商務(wù)印書館古籍編輯室主任吳澤炎,讓傅璇琮根據(jù)云龍舊編重新編輯清代學(xué)者李慈銘的《越縵堂日記》。開始,傅璇琮借古籍的閱讀整理排遣憂愁,漸漸地沉迷其中,忘卻了自己的“罪人”身份。

編輯工作,確實(shí)有所謂“為他人作嫁衣裳”的味道。但傅璇琮立下一個(gè)志愿:“我要當(dāng)一個(gè)好編輯,當(dāng)一個(gè)有研究水平的專業(yè)編輯。我們要為編輯爭氣,樹立信心:出版社是能出人才的,編輯是能成為專家學(xué)者的”。一是不做重復(fù)的事,摸索一些新路;二是不做虛浮的事,盡可能務(wù)實(shí)。這是傅璇琮的自我定位和要求。

曾經(jīng)有人請(qǐng)教傅璇琮如何做學(xué)問,大家都以為先生肯定會(huì)滔滔不絕講很多方法、方式什么的,誰知他只慢慢地說了一句:“做學(xué)問就是把中華書局五百字的大稿紙一撕兩半,遇到有用的材料就抄下來。”當(dāng)大家還在等著下文的時(shí)候,傅先生補(bǔ)充道:“就這些了。”

傅璇琮在做歷史文化的綜合研究,正是以這種“竭澤而漁”的方式來占有文獻(xiàn)資料。雖是編輯出身,做的卻是“采銅于山”的原創(chuàng)性工作。

采銅于山,千辛萬苦唯自知。在這種“舍易就難”實(shí)證做學(xué)問的功夫下,傅璇琮的著作有口皆碑。他先后出版《唐代詩人叢考》《李德裕年譜》《唐代科舉與文學(xué)》和《唐才子傳校箋》,不管是事跡考辨也好,譜錄編寫也好,某一領(lǐng)域的研究也好,都是認(rèn)識(shí)一個(gè)時(shí)期文學(xué)總的風(fēng)貌,對(duì)這風(fēng)貌作出解釋與評(píng)價(jià)。這不僅要有廣闊博通的知識(shí)面,更需要有一種整體審視歷史的能力。

以250萬字的巨著《唐五代文學(xué)編年史》為例,傅璇琮的基本思路是:首先把唐五代數(shù)百位作家的行蹤搞清楚,然后將一個(gè)個(gè)作家的個(gè)人年譜、交游情況、作品系年加以綜合排列。在此基礎(chǔ)上,借用傳統(tǒng)的編年體史書的范式,把唐朝的文化政策,作家的活動(dòng),重要作品的產(chǎn)生,作家間的交往,文學(xué)上重要問題的爭論等等,擇取有代表性的資料,一年一年地編排。

這部書類似文學(xué)史料的“長編”,基本上是述而不作,沒有大段的敘述評(píng)析文字,只是如實(shí)地排列那些具有文學(xué)史意義的人物活動(dòng)與創(chuàng)作的原始史料,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乇嫖鲞@些史料的可信度與價(jià)值所在。可謂是文學(xué)史上“立體交叉”的生動(dòng)圖景。

在書中,傅璇琮生動(dòng)流利地寫出唐文人的眾生相。例如舉子拜謁公卿與投獻(xiàn)行卷、三試過后緊張看榜、中榜后欣喜若狂、參謁宰相、曲江赴宴、題名慈恩、杏園探花以及落第者垂頭喪氣、借酒消愁、“打既耗”等情狀,還有科舉中請(qǐng)托賄賂、結(jié)黨舞弊、恃勢(shì)怙霸、濫打秋風(fēng)等種種場(chǎng)面。

傅璇琮認(rèn)為,理解了這些歷史細(xì)節(jié),才可以更好地理解“春風(fēng)得意馬蹄疾,一日看盡長安花”的狂喜,“妝罷低聲問夫婿,畫眉深淺入時(shí)無”的急切,從而更為細(xì)致而恰切地感受唐代文學(xué)中微妙鮮活的情感表現(xiàn),更加立體地了解時(shí)代環(huán)境與文人心態(tài)之關(guān)系。

錢鍾書先生曾稱贊說:“璇琮先生精思劬學(xué),能發(fā)千古之覆。”傅璇琮說:“我們應(yīng)當(dāng)把眼光放遠(yuǎn)一點(diǎn)。學(xué)術(shù)上的一些基本工作,是不應(yīng)該受什么‘熱’的影響的,比起轟轟烈烈的什么‘熱’來,它確是比較冷。我們應(yīng)當(dāng)提倡這樣一種學(xué)術(shù)品格,那就是舍易就難,舍熱就冷。”而他自己的研究,正是走著這樣的路。

在《唐代科舉與文學(xué)》一書中,傅璇琮談到自己參加中國唐代文學(xué)學(xué)會(huì)第二屆年會(huì),在敦煌調(diào)研的經(jīng)歷:

“車過河西走廊,在晨曦中遠(yuǎn)望嘉峪關(guān)的雄姿,一種深沉、博大的歷史感使我陷于沉思之中,我似乎朦朧地感覺到,我們偉大民族的根應(yīng)該就在這片土地上。在通往敦煌的路上,四周是一片沙磧,灼熱的陽光直射于沙石上,使人眼睛也睜不開來。但就在一大片沙礫中間,竟生長著一株株直徑僅有幾厘米的小草,雖然矮小,卻頑強(qiáng)地生長著,經(jīng)歷了大風(fēng)、酷熱、嚴(yán)寒以及沙漠上可怕的干旱。這也許就是生命的奇跡,同時(shí)也象征著一個(gè)古老民族的歷史道路吧。”

文中提到的“矮小卻頑強(qiáng)生長”的小草,正是駱駝草。如傅璇琮在《駝草集》中所述:“經(jīng)歷大風(fēng)、酷熱、嚴(yán)寒,將根越扎越深”。

不起眼的駱駝草,默默滋養(yǎng)荒漠。傅璇琮的學(xué)術(shù)風(fēng)格注重扎實(shí)的文獻(xiàn)考據(jù),倡導(dǎo)“讀冷僻書”以避浮躁,強(qiáng)調(diào)“基礎(chǔ)工程是學(xué)術(shù)研究的根本”。這正是駱駝草的精神寫照。

傅璇琮總是盡可能“作立體交叉的研究,讓研究的對(duì)象活起來。”而這種精神,也仿佛使我們,認(rèn)識(shí)了一位鮮活的傅璇琮先生。

“學(xué)”人之交——啟功與傅璇琮的交往

1983年,啟功寫這封信時(shí),兩位先生已有十余年的交往。

二十世紀(jì)70年代初,周恩來總理指示,請(qǐng)中華書局重新整理點(diǎn)校“二十四史”與《清史稿》。中華書局邀請(qǐng)包括啟功在內(nèi)許多學(xué)者前來參與工作。有些學(xué)者就住在中華書局辦公室,如武漢大學(xué)唐長孺、山東大學(xué)王仲犖先生等。

當(dāng)時(shí),啟功應(yīng)邀點(diǎn)校《清史稿》,雖未居住,但仍每天來,中午就與大家一起拿著飯碗,到食堂排隊(duì)。

“這樣著名的學(xué)問大家也與普通工作同志一樣,經(jīng)常上下樓倒開水,來回領(lǐng)飯菜,現(xiàn)在真很難想象。”這是傅璇琮對(duì)啟功最初的印象。

自此,兩位先生常常在一起交談、聊天,甚為融洽。

待啟功返北京師范大學(xué)執(zhí)教,陸續(xù)在中華書局出了幾部書。1981年出版的《啟功叢稿》,即由傅璇琮為責(zé)任編輯。巧合的是,這也是傅璇琮作為責(zé)任編輯,編發(fā)的最后一部書稿。

傅璇琮這樣回憶編輯《啟功叢稿》的經(jīng)歷:

“那時(shí)我雖已擔(dān)任中華書局古代史編輯室副主任,還能抽出時(shí)間發(fā)一些書稿。這部將近二十八萬字的著作,五月份發(fā),同年十二月印出,加上送啟功先生校閱一次,我校讀兩遍,整個(gè)排校、印裝過程是相當(dāng)緊湊的,按現(xiàn)在的速度算是夠快的了。”

在《啟功叢稿》出版十年后,傅璇琮重讀此書,寫道:“正如白居易所說,年歲漸長,閱事漸多,近日重讀這部著作,產(chǎn)生出一種從未有過的親切感,享受到一種在學(xué)識(shí)追求上得到極大滿足的愉悅。”

傅璇琮認(rèn)為,“無論是作長篇專論,還是短篇題跋,他都能把復(fù)雜的學(xué)術(shù)問題,以樸素簡括的文字,說得明明白白,行文如行云流水,而又間以風(fēng)趣幽默,使人在得到學(xué)術(shù)進(jìn)益的同時(shí),又享受到讀書的樂趣。這是啟功先生人品與文品的統(tǒng)一。這樣的學(xué)風(fēng),正是啟功先生光風(fēng)霽月般的人品的映照,更值得我們深入的研求。”

1999年,《啟功叢稿》重新擴(kuò)編三大冊(cè),仍在中華書局出版。啟功在“前言”中特為提及:“八十年代初,中華書局老友傅璇琮先生囑自裒零篇舊稿成冊(cè)……傅先生督為從速印刷,出版部門術(shù)語曰‘拔號(hào)’者,不日印成”。

除了編輯出版中的交流,啟功指導(dǎo)碩士生、博士生的畢業(yè)論文,也經(jīng)常邀請(qǐng)傅璇琮去參加答辯。

這便是兩位“學(xué)”人的君子之交。兩人書信往來,以學(xué)術(shù)立心,既在《全宋詩》的校注中切磋琢磨,也在文化復(fù)興的使命中同聲共氣。他們的情誼,超越了個(gè)人志趣的契合,更凝聚成一代知識(shí)分子“以科學(xué)精神立言”的集體縮影。

回到1983年。在收到這封入社邀請(qǐng)函后,傅璇琮是什么反應(yīng)?

“九三學(xué)社雖也是‘革命知識(shí)分子團(tuán)體之一’,但學(xué)術(shù)專業(yè)性很強(qiáng)。啟先生當(dāng)仍把我視為一介書生,故特要引我介入。”而陶淵明與廬山蓮社相交的典故,在傅璇琮看來,是因?yàn)閱⒐ο壬鞍盐易鳛橐粋€(gè)文人相待的”。

心神相交,傅璇琮立刻讀懂了啟功的知音之情。

“我當(dāng)然不能辜負(fù)啟先生殷望。”于是,由啟功介紹,傅璇琮于1983年正式加入九三學(xué)社。此后,傅璇琮連續(xù)任第八、九屆全國政協(xié)委員,九三學(xué)社第八、九、十屆中央委員會(huì)委員,中央文史研究館館員。在參政報(bào)國這片熱土上,繼續(xù)做一棵扎根群眾、為國家和社會(huì)發(fā)展竭盡所能的“駱駝草”。

這封信也一直由傅璇琮所珍藏。每每重讀,“啟先生對(duì)我的扶掖、獎(jiǎng)勵(lì),以及他對(duì)九三學(xué)社的重視、支持,都讓我深受教益。”

八十載風(fēng)雨兼程,九三學(xué)社“愛國、民主、科學(xué)”的初心未改。

斯人已逝,當(dāng)我們?cè)俅沃刈x這封信札,眼前再次浮現(xiàn)啟功、傅璇琮相識(shí)相交的故事;耳畔再次聽見兩代“學(xué)”人的精神對(duì)話;心中再次涌起參政報(bào)國、履職為民的情懷。一代代九三人知道,伴隨我們成長的,從不是獨(dú)行的孤燈,而是照亮民族復(fù)興前路的星火長明。(程懇,九三學(xué)社北京市委參政議政部副部長)

后記:

九三學(xué)社北京市委副主委、中國書法家協(xié)會(huì)副主席、北京市書法家協(xié)會(huì)主席、首都師范大學(xué)中國書法文化研究院教授葉培貴:

啟先生和傅先生都是學(xué)富五車的大家,傳統(tǒng)文化素養(yǎng)深厚,所以啟先生的信,完整地采用了古典信札的語言以及書寫格式。書寫格式所反映的傳統(tǒng)禮儀尤其值得關(guān)注,特拈出之。其一,凡是談及傅先生處,都采用另起一行的方式。如“違教多日”是說“很多天沒有聽到傅先生的教誨”(這當(dāng)然是謙虛的說法),這里的“教”,是傅先生的“教”,所以另起一行;又如“佇盼高蹤”,這“高蹤”也是傅先生的,也另起一行。其二,兩處自稱“弟”和一處提及“賤疾”,特意用了小一號(hào)的字來書寫,也是貶抑自己尊重對(duì)方的常用書寫禮儀。

古人說:“尺牘書疏,千里面目。”今天的我們,看到這樣的書寫禮儀,一定會(huì)為老一輩學(xué)人的敦厚謙恭而感動(dòng)的吧?傅先生作為收信人,心中也一定是深感溫暖的。九三人的文化厚度和溫度,靜靜地流淌在紙筆間,脈脈地為我們這些晚輩,樹立了高標(biāo)。

參考書目:

[1]傅璇琮.《駝草集——傅璇琮文集》[M].北京:中華書局

[2]傅璇琮.《唐代科舉與文學(xué)》[M].北京:中華書局

[3]中華書局編輯部.《傅璇琮先生紀(jì)念集》[M].北京:中華書局