一封建議信,拳拳報國心

1986年3月,一份名為《關(guān)于跟蹤研究外國戰(zhàn)略性高技術(shù)發(fā)展的建議》的建議信遞上了鄧小平同志的案頭,信中的一字一句,皆為肺腑之言:

“必須從現(xiàn)在抓起,以力所能及的資金和人力跟蹤新技術(shù)的發(fā)展進程。須知,當今世界的競爭非常激烈,稍一懈怠,就會一蹶不振。此時不抓,就會落后到以后翻不了身的地步……在整個世界都在加速新技術(shù)發(fā)展的形勢下,我們?nèi)舨患逼鹬弊罚蠊遣豢霸O想的。”

科學家們的這份拳拳報國之心深深打動了他,讀完信后,鄧小平同志立即揮筆寫下批示:“此事宜速決斷,不可拖延。”

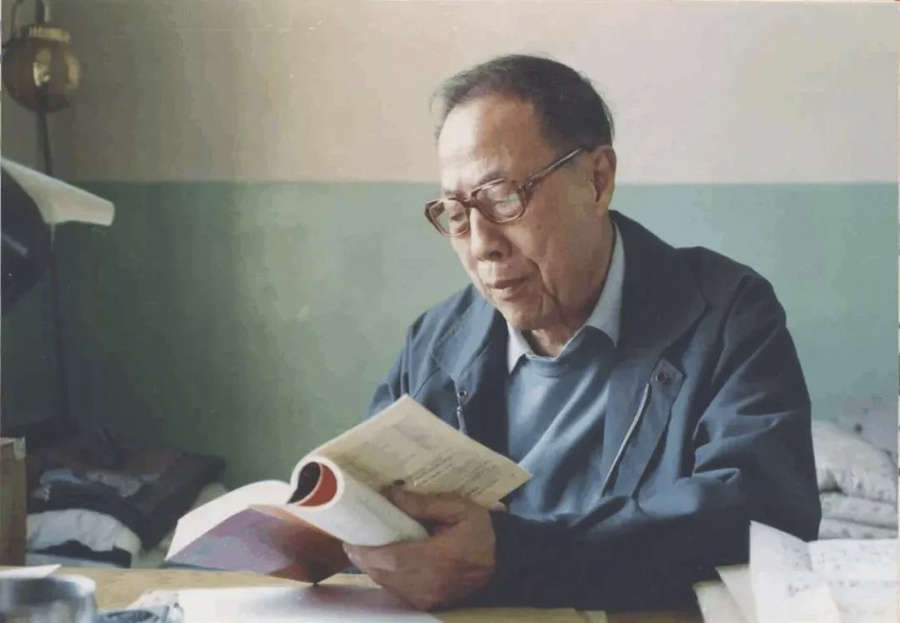

“863計劃”四位倡議者合影(左起:王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允)

建議信是王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允4位科學家所提交的,王大珩院士是光學家,王淦昌院士是核物理學家,楊嘉墀院士是航天技術(shù)及自動控制專家,陳芳允院士是無線電電子學家。在信中,科學家們表達了他們的憂慮,他們建議黨中央及時跟蹤世界先進水平、發(fā)展高技術(shù)。我國經(jīng)濟和社會發(fā)展中正面臨著一系列的考驗,需要提高自主創(chuàng)新能力,借助高技術(shù)才能引領未來發(fā)展。

那么,到底是怎樣的科技發(fā)展形勢讓當時人們的心情如此急迫?

現(xiàn)在不做,到下世紀就沒有了!

此時的世界正處于冷戰(zhàn)的大格局下,為了在全球進行爭霸,以美蘇為首的兩大陣營投入人力物力,大力實現(xiàn)科技的發(fā)展。尤其是進入20世紀70年代以來,科學技術(shù)前沿孕育著一系列新的重大突破。為了爭奪高技術(shù)這一未來國際競爭的制高點,世界上許多國家把發(fā)展高技術(shù)作為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。1983年,美國開始實施“星球大戰(zhàn)”計劃,歐洲啟動“尤里卡”計劃,日本也制定了“今后十年科學技術(shù)振興政策”等,從而在世界范圍內(nèi)掀起了一個發(fā)展高技術(shù)的浪潮。

而此時的中國科技界,卻依舊令人不安地悄無聲息。畢竟,以當時中國的國力,還不具備全面發(fā)展高科技的經(jīng)濟實力。20世紀60年代美國的“阿波羅登月計劃”,耗時11年,耗費約250億美元(一說近500億),約合人民幣615億元,比當時中國一年的財政收入還多,發(fā)展高科技對于當時經(jīng)濟還比較落后的中國而言,可謂是一個巨大的挑戰(zhàn)。

然而,在全球新一輪高技術(shù)革命的競爭和嚴峻的挑戰(zhàn)形勢沖擊之下,奮起是必然,也是迫在眉睫。在國家有關(guān)部門組織的專家座談會上,科技專家們爭相發(fā)表自己的見解,大多數(shù)人認為,應該盡快采取對策,迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn)。

“現(xiàn)在不做,到下世紀就沒有了,就根本跟不上了!”曾擔任過中國科學院長春光機所所長、1955年當選為首批中國科學院學部委員的光學專家王大珩焦急萬分。想起自己親歷“兩彈一星”工程的往事,國家在極其困難的情況下,獨立自主、自力更生,只花了不到美蘇1/20的錢就搞出了“兩彈一星”,他說:“我們完全可以花較少的錢,辦較大的事!高技術(shù)的東西,‘有一點兒’和‘一點兒沒有’大不一樣,這是個戰(zhàn)略問題。不能被落下!要通過萌發(fā)一顆種子帶動其他的方方面面。”

王大珩的想法得到了許多有識之士的支持,無線電電子學家陳芳允也有與他相同的看法。于是,他們商定,寫一個建議呈送給中央和國務院領導,由王大珩負責起草建議書。經(jīng)過與航天部科技委的楊嘉墀以及科學界前輩王淦昌商量定稿后進行了提交。

建議信得到鄧小平同志批示后,各方面抓緊貫徹落實,1986年4至9月間,國務院先后組織200多名有關(guān)專家進行調(diào)查論證,而后制訂出《國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃綱要》,并經(jīng)中央政治局批準實施。

計劃實施時間定為15年,總經(jīng)費投入為100億元人民幣。優(yōu)先發(fā)展生物技術(shù)、航天技術(shù)、激光技術(shù)、自動化技術(shù)、信息技術(shù)、能源技術(shù)、新材料技術(shù)等7個領域,并具體化為15個主題項目實施。

為了紀念“綱要”緣起的1986年3月,這項計劃后來便以“863計劃”而得名。

中國的“北斗”,世界的“北斗”

2020年7月31日,北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成暨開通儀式在北京舉行。習近平總書記出席儀式,宣布北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)正式開通。這標志著我國建成了獨立自主、開放兼容的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng),中國北斗從此走向了服務全球、造福人類的時代舞臺。

而這個成就的重要基礎,就是由“863計劃”倡導者之一的陳芳允院士提出的“雙星定位理論”。

當時,美國GPS、俄羅斯格洛納斯各發(fā)射了20多顆衛(wèi)星,已完成了全球組網(wǎng)。衛(wèi)星導航系統(tǒng)在海灣戰(zhàn)爭中第一次用于實戰(zhàn),在GPS系統(tǒng)的指引下,那些裝備的小型輕便接收機顯示出良好的定位功能,從而極大幫助美軍贏得戰(zhàn)場的主動權(quán)。因而,建設自主衛(wèi)星導航系統(tǒng),對于提高一個國家的國際地位、促進國民經(jīng)濟發(fā)展、保障經(jīng)濟社會安全、維護國防安全等,都具有十分特殊的戰(zhàn)略意義。

陳芳允提出并主持了雙星定位系統(tǒng)的研制工作,并在1989年演示成功,是世界上首次實現(xiàn)地面目標利用兩顆衛(wèi)星快速定位通信和電視一體化。至此,北斗系統(tǒng)初具雛形。

1994年,黨中央、國務院和中央軍委正式啟動北斗一號工程,進行試驗探索。2000年,我國成功發(fā)射2顆北斗一號衛(wèi)星,讓雙星有源定位從理論變?yōu)楝F(xiàn)實。北斗一號系統(tǒng)利用我國當時現(xiàn)有成熟技術(shù),以最小投入、最短周期,實現(xiàn)了衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設的自主可控。中國成為繼美國、俄羅斯之后,世界上第三個擁有衛(wèi)星導航系統(tǒng)的國家。

圖片

2000年10月31日,首顆北斗一號衛(wèi)星發(fā)射升空

歷時8年建設,2012年底,北斗二號系統(tǒng)建成提供亞太地區(qū)區(qū)域服務。我國擁有了完全自主的高性能衛(wèi)星導航系統(tǒng),從根本上擺脫了對國外衛(wèi)星導航系統(tǒng)的依賴。歷時9年建設,2018年底,北斗三號基本系統(tǒng)建成,提供全球服務。北斗三號系統(tǒng)突破百余項關(guān)鍵技術(shù),帶動我國航天能力整體躍升。

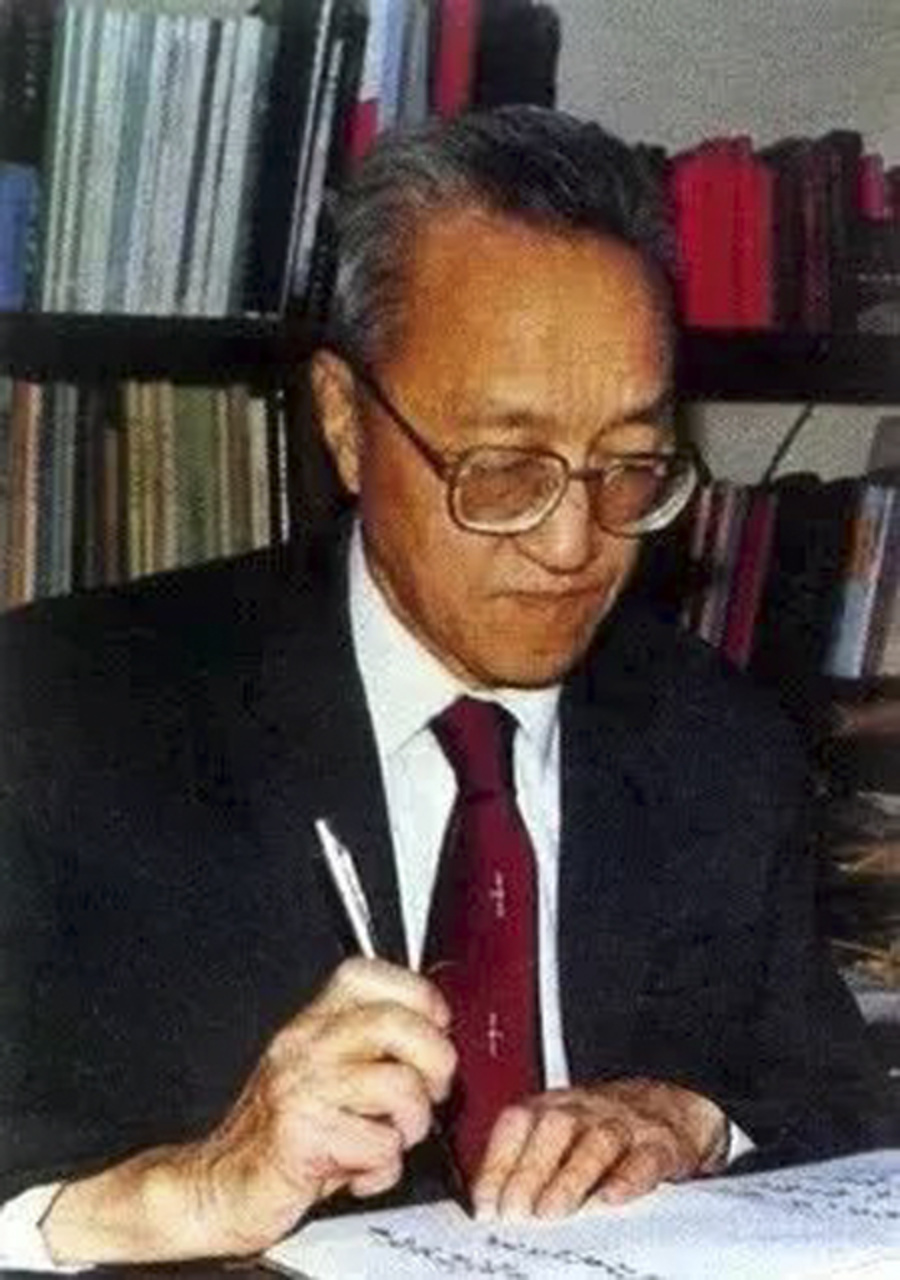

楊嘉墀

而“863計劃”的另一位倡導者楊嘉墀也對北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的發(fā)展貢獻頗多,他牽頭提出關(guān)于促進北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用的建議,并和五個院士聯(lián)名正式向國務院提出建議,受到了國務院的高度重視。這也是他在生命的最后時刻為我們國家提的最后一個建議。正如他在自己的回憶文章中所言:“我期望我國航天技術(shù)能不斷占領科技高地,在21世紀中葉和世界空間大國在航天領域并駕齊驅(qū),為人類作出更大的貢獻。”

中國的北斗從無到有、從有到優(yōu),創(chuàng)造了舉世矚目的中國奇跡。“中國的北斗,世界的北斗,一流的北斗”,北斗正闊步邁向更美好的未來。

中國載人航天事業(yè)的起跑線

“863計劃”的實施,使我國載人航天研究重新列入了國家重點發(fā)展計劃。航天技術(shù)領域是“863計劃”中的第二個重要的高技術(shù)領域,主題項目之一為大型運載火箭和天地往返運輸系統(tǒng),主要是研制能發(fā)射小型空間站的大型運載火箭和研究發(fā)展天地往返運輸系統(tǒng);另一個是空間站系統(tǒng)及其應用主題,主要研究發(fā)展規(guī)模較小、性能先進、模塊式的空間站系統(tǒng),并進行空間科學與技術(shù)研究,實現(xiàn)載人空間飛行。

在“863計劃”實施以后,倡導者之一的王大珩時時關(guān)注著高技術(shù)領域尤其是航天技術(shù)領域內(nèi)的一舉一動,每當他聽到哪個項目取得了什么新進展時,他心中都升起一股由衷的喜悅。對于重點領域的發(fā)展,他更是不顧年高,親力親為,用心點撥。

1992年2月11日,王大珩在北京(圖源:新華網(wǎng))

他不僅擔任了載人航天工程評審專家組的副組長,也是載人航天應用系統(tǒng)論證、設計階段評審組的主要負責人,他對確定任務和技術(shù)方案嚴格把關(guān)。對于航天應用的重要任務——高級空間光學系統(tǒng)的研制工作,在面對航天相機的重量、拍攝的分辨率和載人的安全等一系列問題時,他聽取了各方面意見,站在高處,著眼于長遠意義和應用前景,大聲疾呼,從而推動了非球面空間光學系統(tǒng)在航天技術(shù)上的應用。

由此,我國的載人航天工程采用了新技術(shù)新方法,研制出了當時最輕量化最高質(zhì)量的高級空間光學系統(tǒng),圓滿地完成了空間飛行任務。他的辦法也在實際上促進了非球面設計、加工、測試、裝調(diào)一系列工藝的長遠發(fā)展,為我國載人航天事業(yè)取得“質(zhì)的突破”打下了堅實的基礎。

1992年9月,中央決策實施載人航天工程,并確定了我國載人航天“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略。第一步,發(fā)射載人飛船,建成初步配套的試驗性載人飛船工程,開展空間應用實驗;第二步,突破航天員出艙活動技術(shù)、空間飛行器交會對接技術(shù),發(fā)射空間實驗室,解決有一定規(guī)模的、短期有人照料的空間應用問題;第三步,建造空間站,解決有較大規(guī)模的、長期有人照料的空間應用問題。中國載人航天由此踏上了新的征程。

1999年,神舟一號成功發(fā)射,實現(xiàn)了天地往返的重大突破,此后3年,我國連續(xù)發(fā)射了神舟二號、三號、四號無人飛船,這些都為載人飛行奠定了堅實的基礎。

2003年10月15日,浩瀚太空迎來首位中國客人。中國航天員楊利偉乘坐神舟五號載人飛船,遨游太空14圈后安全返回地面,中華民族實現(xiàn)了千年的飛天夢想。

2005年,神舟六號飛船搭載費俊龍、聶海勝兩名航天員實現(xiàn)“多人多天”成功巡天,圓滿實現(xiàn)了工程第一步任務目標。

2008年,翟志剛、劉伯明和景海鵬三名航天員駕乘神舟七號飛船飛向太空,翟志剛邁出中國人漫步太空的第一步,使我國成為世界上第三個獨立掌握空間出艙活動關(guān)鍵技術(shù)的國家。

2011年,我國首個目標飛行器天宮一號成功發(fā)射。隨后,神舟八號無人飛船進入太空,與天宮一號首次實現(xiàn)了空間交會對接。

2012年,神舟九號把航天員景海鵬、劉旺,和中國首飛女航天員劉洋送入太空,并與天宮一號首次進行載人交會對接,航天員首次入駐天宮一號。

2013年,天宮一號再度與神舟十號載人飛船順利對接,航天員王亞平進行了中國首次太空授課,為廣大青少年播下了科學和夢想的種子。

2016年,我國首個空間實驗室天宮二號和神舟十一號載人飛船相繼發(fā)射,航天員景海鵬、陳冬在太空生活了33天,完成了一系列空間科學實驗和技術(shù)試驗,實現(xiàn)了航天員中期駐留的目標。

2017年,我國首艘貨運飛船天舟一號與天宮二號成功交會對接,驗證了貨物運輸和推進劑在軌補加技術(shù)。這些關(guān)鍵技術(shù)的突破,使得我國空間站建設具備了基本條件。

2020年,長征五號B運載火箭首飛成功,拉開了我國空間站階段飛行任務序幕。

2021年4月29日,空間站天和核心艙發(fā)射任務取得圓滿成功,中國空間站在軌組裝建造全面展開。

2021年5月29日,天舟二號貨運飛船成功發(fā)射,這是天舟貨運飛船和長征七號運載火箭組成的空間站貨物運輸系統(tǒng)的第一次應用性飛行。

2021年6月17日,神舟十二號載人飛船成功發(fā)射升空,與天和核心艙實現(xiàn)自主快速交會對接,航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先后進入天和核心艙,標志著中國人首次進入自己的空間站。

“863計劃”是中國載人航天事業(yè)的起跑線,經(jīng)過幾十年艱難而輝煌的創(chuàng)業(yè)歷程,我國的載人航天事業(yè)取得了輝煌的成就。曾幾何時,航天大國俱樂部里根本沒有中國的席位,但幾代中國航天人硬是憑著“不服輸”的一股勁,咬定青山不放松,埋頭苦干,不畏難、不氣餒,逢山開路,遇水架橋。從無到有,從小到大,從弱到強,幾十年如一日地迎難而上、奮斗不止,使我國穩(wěn)步邁入了航天大國行列。

年輕科學家們?nèi)詴宦废蚯?/strong>

“863”計劃承載了中國幾代科學家的激情與夢想,也讓曾經(jīng)輝煌的古老中國在21世紀終于再次在世界科技領域獲得了矚目與榮光。同時,“863”計劃讓許多年輕科技人才被推到科技前沿鍛煉,由此培養(yǎng)出來的一大批科技人才,成為支撐中國科技繼續(xù)前行的中堅力量。

2015年年初,科技部發(fā)布《關(guān)于深化中央財政科技計劃(專項、基金等)管理改革的方案》,2016年2月16日,國家重點研發(fā)計劃首批重點研發(fā)專項指南發(fā)布,這標志著整合了多項科技計劃的國家重點研發(fā)計劃正式啟動實施,這也意味著“863”計劃將退出歷史舞臺。計劃雖退出,精神永流傳,年輕一代的科學家們?nèi)匀粫宦废蚯啊?矗茄芯克镆槐K盞亮起的燈光,是一群群年輕的科研人員們,在爭分奪秒進行新的研究……