文 | 嚴(yán)慧英

1931年12月1日,在北平(今北京)出版的《中法大學(xué)月刊》(一卷二期)登載了11篇文章,其中第一篇是我爺爺嚴(yán)濟(jì)慈寫的《郎之萬(wàn)教授的生平及其在物理學(xué)上的貢獻(xiàn)》。緊接著,《科學(xué)》十五卷十二期(1931年12月)配上“編者按”再刊此文。編者按這樣寫道:“郎之萬(wàn)教授為此次來(lái)華國(guó)際聯(lián)盟會(huì)教育考察團(tuán)四人中之一人。已于本年10月到京,爰將嚴(yán)君濟(jì)慈此文急為登出,以饗讀者。”顯然,這是一篇重要的應(yīng)景之作。我不禁好奇,郎之萬(wàn)何許人也?我爺爺為何要寫這篇文章?近日閱讀金濤先生的《嚴(yán)濟(jì)慈先生訪談錄》,看到爺爺說:“郎之萬(wàn)教授是我的老師,1931年訪問中國(guó),在北平期間是我接待的。他在法國(guó)的威望很高,與居里夫人齊名。他還是著名的社會(huì)活動(dòng)家。通過他可以在巴黎召開各進(jìn)步團(tuán)體參加的群眾大會(huì)。”爺爺?shù)倪@段話,讓我的好奇似乎有了答案,同時(shí)又激起了我細(xì)探究竟的好奇心。于是,順著“郎之萬(wàn)教授是我的老師”這層關(guān)系,我梳理出了爺爺和郎之萬(wàn)的故事。網(wǎng)絡(luò)上曾經(jīng)流傳著一張著名的照片——1927年索爾維會(huì)議上世界頂級(jí)科學(xué)家的合影。照片上,前排正中坐著的是大名鼎鼎的愛因斯坦,愛氏右邊,留著兩撇八字胡的那位就是郎之萬(wàn)。保羅?郎之萬(wàn)(1872—1946),1872年生于巴黎一個(gè)普通工人家庭。盡管家境一般,小學(xué)上不起好的學(xué)校,中學(xué)甚至就讀于職業(yè)學(xué)校,但“是金子就會(huì)發(fā)光”,從小就聰慧過人的郎之萬(wàn),仍然以其學(xué)霸氣勢(shì)一路高歌,人生開掛。1888年,16歲的郎之萬(wàn)考入巴黎市立高等工業(yè)物理化學(xué)學(xué)校。此時(shí),大名鼎鼎的皮埃爾?居里教授正在該校任物理實(shí)驗(yàn)室主任。居里教授“極贊賞郎之萬(wàn)之聰穎好學(xué)”,傾力相授。在名師指點(diǎn)下,郎之萬(wàn)的學(xué)業(yè)突飛猛進(jìn),三年后以極優(yōu)異的成績(jī)畢業(yè),并獲得理化工程師學(xué)位。1893年,他又以第一名的成績(jī)考入巴黎高等師范學(xué)校。據(jù)說,當(dāng)時(shí)要想考進(jìn)巴黎高等師范學(xué)校是需要精通拉丁語(yǔ)的,而郎之萬(wàn)只是自學(xué)了半年的拉丁語(yǔ),便取得了第一名的成績(jī)。我爺爺在《郎之萬(wàn)教授的生平及其在物理學(xué)上的貢獻(xiàn)》一文中感嘆道:“……投考高等師范,實(shí)為其一生成功之莫大關(guān)鍵;不然,工程師碌碌終日,天才湮沒無(wú)聞,亦未可知也。”1897年,郎之萬(wàn)赴英國(guó),到劍橋大學(xué)卡文迪許實(shí)驗(yàn)室深造。一年后返法,入巴黎大學(xué)擔(dān)任物理助教,于1902年取得科學(xué)博士學(xué)位。而后,進(jìn)入法蘭西學(xué)院執(zhí)教。1934年當(dāng)選為法國(guó)科學(xué)院院士。作為法國(guó)杰出的物理學(xué)家,郎之萬(wàn)在物理學(xué)史上有多項(xiàng)開創(chuàng)性的研究,給后人留下了郎之萬(wàn)動(dòng)力學(xué)、郎之萬(wàn)方程等科學(xué)研究成果,對(duì)理論物理、實(shí)驗(yàn)物理和技術(shù)物理做出了巨大的貢獻(xiàn)。雖然他沒有獲得過諾貝爾獎(jiǎng),卻被公認(rèn)為世界第一流的科學(xué)家,連愛因斯坦都?xì)J佩他。作為世界著名的科學(xué)家,郎之萬(wàn)還關(guān)心政治,以科學(xué)投身于人類的進(jìn)步事業(yè)。一戰(zhàn)中,他用科學(xué)研究投入國(guó)防事業(yè);二戰(zhàn)中,他公開反對(duì)納粹。他堅(jiān)決支持中國(guó)的抗戰(zhàn),還親力親為,在國(guó)際社會(huì)奔走,進(jìn)行多方聲援活動(dòng)。郎之萬(wàn)科學(xué)上的卓越貢獻(xiàn)和政治上的高風(fēng)亮節(jié),博得了法國(guó)人民的尊敬和愛戴。1948年,他逝世兩年后,他的遺體被移葬于巴黎塞納河南岸的國(guó)家先賢祠,與伏爾泰、盧梭、雨果、左拉等巨人并列。1931年10月至12月,國(guó)際教育聯(lián)盟應(yīng)中國(guó)政府邀請(qǐng),組織考察團(tuán)來(lái)華考察教育文化等問題。國(guó)際教育聯(lián)盟考察團(tuán)此行主要任務(wù)是“研究中國(guó)國(guó)家教育之現(xiàn)狀,及中國(guó)古代文明所特有之傳統(tǒng)文化,并準(zhǔn)備建議最適之方案”。考察團(tuán)除隨行工作人員外,主要由四位享譽(yù)國(guó)際的專家組成,他們是:教育行政專家、柏林大學(xué)教授柏克爾,主要負(fù)責(zé)考察教育行政狀況;語(yǔ)言學(xué)家、波蘭華沙大學(xué)教授華爾斯基,主要負(fù)責(zé)考察國(guó)民教育及識(shí)字運(yùn)動(dòng);物理學(xué)家、法蘭西學(xué)院教授郎之萬(wàn),主要負(fù)責(zé)考察自然科學(xué)教育狀況;社會(huì)學(xué)家、倫敦大學(xué)教授唐奈,主要負(fù)責(zé)考察社會(huì)經(jīng)濟(jì)各學(xué)科教育狀況。郎之萬(wàn)參觀北平中法大學(xué)時(shí)合影。郎之萬(wàn)在華三個(gè)月,隨考察團(tuán)走遍中國(guó)南北十多個(gè)縣市,除了考察中國(guó)的自然科學(xué)教育狀況,還在上海、杭州、北平等地發(fā)表了十余場(chǎng)講演。其中,刊登在《中法大學(xué)月刊》的《太陽(yáng)熱之起源》就是他在北平中法大學(xué)所做的有關(guān)天體演化的講演,他在講演中詳細(xì)介紹了當(dāng)時(shí)最新的太陽(yáng)能源研究成果。考察團(tuán)到達(dá)上海時(shí),正值“九一八事變”不久,郎之萬(wàn)對(duì)日本的侵華行徑十分憤慨,積極參與各種聲援中國(guó)的活動(dòng)。他還寫信給法國(guó)總理和國(guó)際聯(lián)盟,譴責(zé)法國(guó)和國(guó)際聯(lián)盟對(duì)日本侵略中國(guó)袖手旁觀。

嚴(yán)濟(jì)慈(左一)陪同郎之萬(wàn)(左二)參觀北平物理研究所實(shí)驗(yàn)室。

郎之萬(wàn)是考察團(tuán)中唯一的自然科學(xué)大家,他的到來(lái),深受中國(guó)科學(xué)界高度重視。《中法大學(xué)月刊》和《科學(xué)》分別發(fā)表了《郎之萬(wàn)教授的生平及其在物理學(xué)上的貢獻(xiàn)》,充分表達(dá)了中國(guó)科學(xué)界對(duì)郎之萬(wàn)的崇仰敬意。郎之萬(wàn)與中國(guó)科學(xué)界尤其物理學(xué)界的多個(gè)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了廣泛的接觸和交流。在考察團(tuán)完成考察任務(wù)后,他沒有同其他成員一道返回歐洲,而是留在北平與中國(guó)物理學(xué)界又進(jìn)行了大約兩個(gè)星期的學(xué)術(shù)交流,直到1932年1月中旬才啟程返法。郎之萬(wàn)建議中國(guó)物理學(xué)工作者應(yīng)聯(lián)合起來(lái),成立中國(guó)物理學(xué)會(huì),并加入國(guó)際物理學(xué)聯(lián)合會(huì),加強(qiáng)與國(guó)際物理學(xué)界的溝通交流,從而促進(jìn)中國(guó)物理學(xué)的發(fā)展。他表示,自己愿意為中國(guó)與國(guó)際的溝通做牽線搭橋工作。

郎之萬(wàn)與北平物理學(xué)界人士合影。

在郎之萬(wàn)的建議和推動(dòng)下,1932年8月,李書華、梅貽琦、葉企孫、吳有訓(xùn)、嚴(yán)濟(jì)慈等人,在北平發(fā)起創(chuàng)建中國(guó)物理學(xué)會(huì),并在清華大學(xué)召開了中國(guó)物理學(xué)會(huì)成立大會(huì),由北平研究院副院長(zhǎng)、老資格的留法物理學(xué)家李書華擔(dān)任第一屆會(huì)長(zhǎng),郎之萬(wàn)則成為中國(guó)物理學(xué)會(huì)第一位外籍會(huì)員。郎之萬(wàn)1872年1月23日出生于巴黎,巧合的是,我爺爺嚴(yán)濟(jì)慈與他的這位異國(guó)老師竟是同一天的生日。爺爺比郎之萬(wàn)小29歲。有人說:“嚴(yán)濟(jì)慈是我國(guó)研究水晶壓電效應(yīng)第一人。”也正是這個(gè)“晶體壓電效應(yīng)”串起了爺爺與法布里、居里夫人、郎之萬(wàn)等法國(guó)物理學(xué)大師的傳承淵源。1925年,爺爺在巴黎大學(xué)做博士論文,他的導(dǎo)師夏爾?法布里教授給他的研究題目是《石英在電場(chǎng)下的形變》。這個(gè)題目源自皮埃爾?居里和雅克?居里兄弟倆的發(fā)現(xiàn)。早在1880年,同為物理學(xué)家的居里兄弟發(fā)現(xiàn)了晶體壓電效應(yīng),并提出了舉世公認(rèn)的“居里對(duì)稱原則”。這是一項(xiàng)偉大的發(fā)現(xiàn),引起了科學(xué)界的廣泛注意,并投入精力對(duì)其應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行探索。比如,居里夫人在發(fā)現(xiàn)鐳的放射性時(shí),曾經(jīng)用水晶片制成一臺(tái)測(cè)量放射量的天平;郎之萬(wàn)在一戰(zhàn)期間,也利用水晶片通電后發(fā)出的超聲波,作為深測(cè)水下障礙的手段。

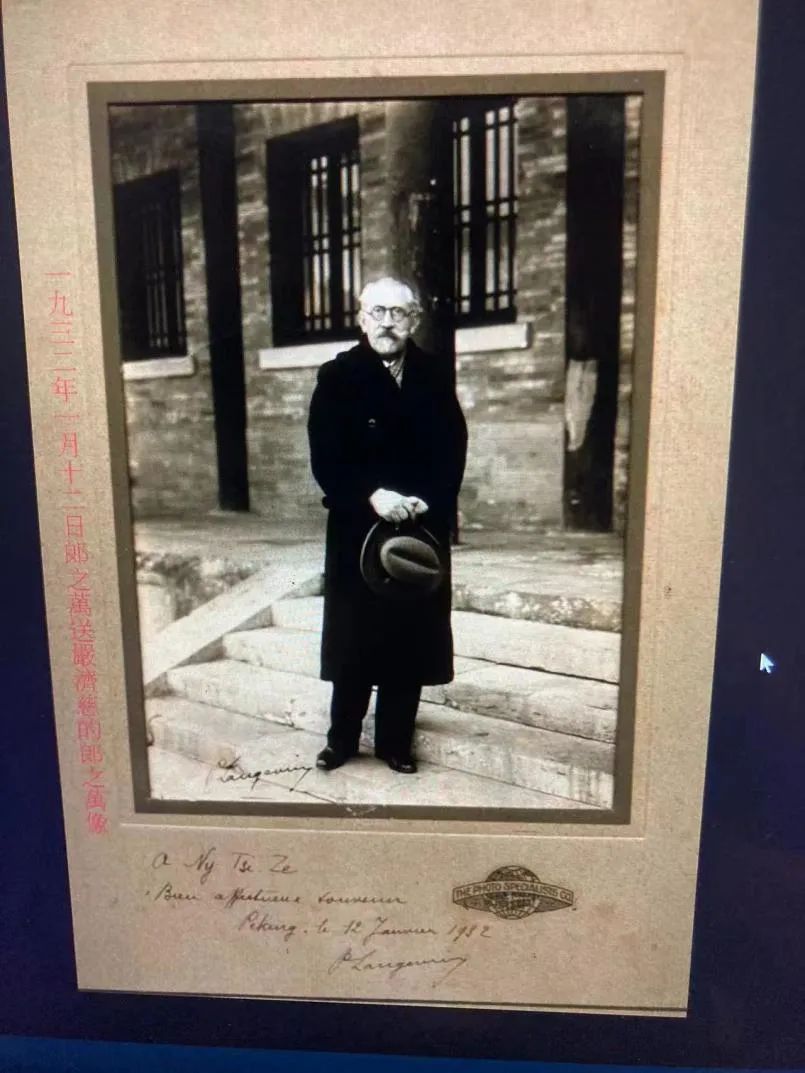

1932年1月12日郎之萬(wàn)送給嚴(yán)濟(jì)慈的自照。

皮埃爾?居里的老師李普曼教授推斷,石英晶體壓電效應(yīng)的正、反現(xiàn)象的兩個(gè)系數(shù)應(yīng)該相等。可是,在1927年嚴(yán)濟(jì)慈的博士論文發(fā)表之前,皮埃爾?居里、倫琴等科學(xué)家都只測(cè)出了“正現(xiàn)象”,即石英受壓后產(chǎn)生的電量的數(shù)據(jù);對(duì)于“反現(xiàn)象”,皮埃爾?居里只是通過實(shí)驗(yàn)證明了它的存在,但一直無(wú)法測(cè)定其數(shù)據(jù)。1906年4月,皮埃爾?居里不幸喪命于車禍,這項(xiàng)測(cè)定也就按下了暫停鍵。時(shí)光流轉(zhuǎn)至1925年,嚴(yán)濟(jì)慈以優(yōu)異的成績(jī)完成了巴黎大學(xué)的規(guī)定課程,要著手做博士論文了。導(dǎo)師夏爾?法布里教授把測(cè)定晶體壓電效應(yīng)“反現(xiàn)象”這一重任交給了他。這個(gè)題目與故去的皮埃爾?居里兄弟有關(guān),自然也會(huì)得到居里夫人、郎之萬(wàn)教授的關(guān)注和支持。居里夫人把早年皮埃爾?居里使用過的石英晶體片借給這個(gè)東方青年使用;身為壓電效應(yīng)超聲波研究專家的郎之萬(wàn)是早年皮埃爾?居里的得意門生,與居里一家人過從甚密,更是給予了他許多切實(shí)的指導(dǎo)和幫助。嚴(yán)濟(jì)慈經(jīng)過一年半的摸索和實(shí)驗(yàn),終于攻克了難關(guān)。他不僅完成了導(dǎo)師指定的任務(wù),而且還有所拓展。他的論文后來(lái)經(jīng)導(dǎo)師夏爾?法布里在法國(guó)科學(xué)院的例會(huì)上宣讀,轟動(dòng)了巴黎。《巴黎時(shí)報(bào)》等各大報(bào)紙紛紛采訪論文的作者,還登出了他的照片。

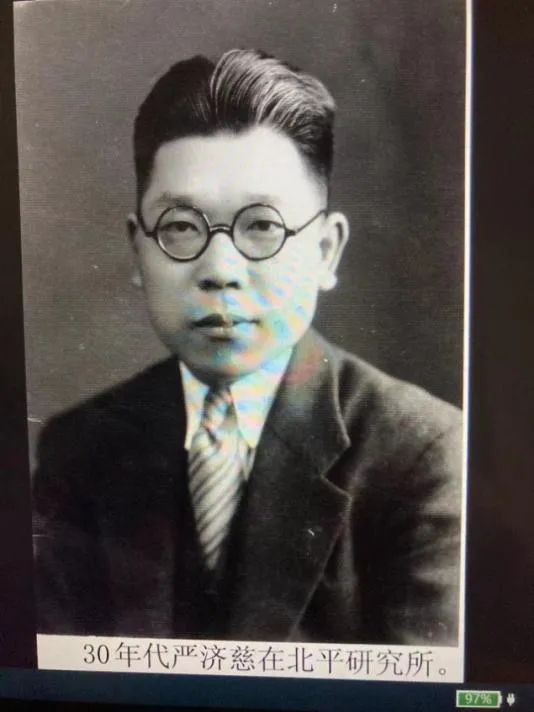

20世紀(jì)30年代,嚴(yán)濟(jì)慈在北平物理研究所。

1931年,郎之萬(wàn)來(lái)華考察時(shí),即將年滿60歲。此時(shí),他早已功勛卓著,名聲顯赫;而嚴(yán)濟(jì)慈剛跨過而立之年,正是躊躇滿志、科學(xué)研究力最活躍的鼎盛時(shí)期。他于1930年應(yīng)北平研究院院長(zhǎng)李石曾先生之邀,籌建北平研究院物理研究所,并擔(dān)任所長(zhǎng)。郎之萬(wàn)的到來(lái),對(duì)于剛成立不久的北平物理研究所,以及剛起步的中國(guó)物理學(xué)事業(yè),無(wú)疑有巨大的鼓舞意義和切實(shí)的指導(dǎo)作用。爺爺奮筆寫成《郎之萬(wàn)教授的生平及其在物理學(xué)上的貢獻(xiàn)》一文,詳細(xì)介紹郎之萬(wàn)物理學(xué)研究工作的成就和意義。爺爺還全程陪同了郎之萬(wàn)在北平的考察和參觀,協(xié)助安排其在北平的各場(chǎng)講演,并擔(dān)任多個(gè)講演的翻譯。1932年1月4日和7日,爺爺陪同郎之萬(wàn)參觀了北平研究院物理研究所和理化部。在20世紀(jì)30年代,歐洲的科學(xué)水平高于美國(guó),而法國(guó)又處于歐洲的頂尖水平。郎之萬(wàn)這次訪華,使得中國(guó)科學(xué)界及時(shí)掌握了國(guó)際學(xué)術(shù)界的研究動(dòng)向,對(duì)保持世界水平的研究起到了重要作用。

郎之萬(wàn)在北平物理研究所門前留影。本文圖片由作者提供

1932年1月11日,郎之萬(wàn)離開北平回法國(guó)。郎之萬(wàn)回國(guó)后,我爺爺還和他保持密切的聯(lián)系,請(qǐng)教和討論學(xué)術(shù)問題,交往頻繁。1935年,在郎之萬(wàn)和法布里的推薦下,嚴(yán)濟(jì)慈當(dāng)選了法國(guó)物理學(xué)會(huì)理事。1937年,嚴(yán)濟(jì)慈陪同李石曾到巴黎出席國(guó)際文化合作會(huì)議。會(huì)議期間,震驚中外的“七七事變”爆發(fā)了。當(dāng)爺爺?shù)弥瑓怯裾峦緩哪箍苼?lái)到巴黎宣傳中國(guó)抗戰(zhàn),想要會(huì)晤郎之萬(wàn)教授時(shí),馬上聯(lián)系郎之萬(wàn),安排其和吳玉章會(huì)面。由于郎之萬(wàn)的大力支持和幫助,吳玉章同志在巴黎多次舉行公共集會(huì),大力宣傳中國(guó)正在進(jìn)行的抗日事業(yè)。自此,爺爺與郎之萬(wàn)從師生關(guān)系成為同道伙伴,建立了超越科學(xué)領(lǐng)域的深情厚誼。我不禁想起爺爺客廳里掛著的李石曾先生題寫的一副對(duì)聯(lián):“溫涼天氣二八月,道義朋友三五人”,爺爺與法布里、郎之萬(wàn)、居里夫人等法國(guó)科學(xué)家的交往和情誼,正是基于對(duì)科學(xué)的熱愛、對(duì)正義的追求,他們是真正的道義朋友。(作者系第十三屆全國(guó)政協(xié)委員、九三學(xué)社第十四屆中央委員會(huì)委員)