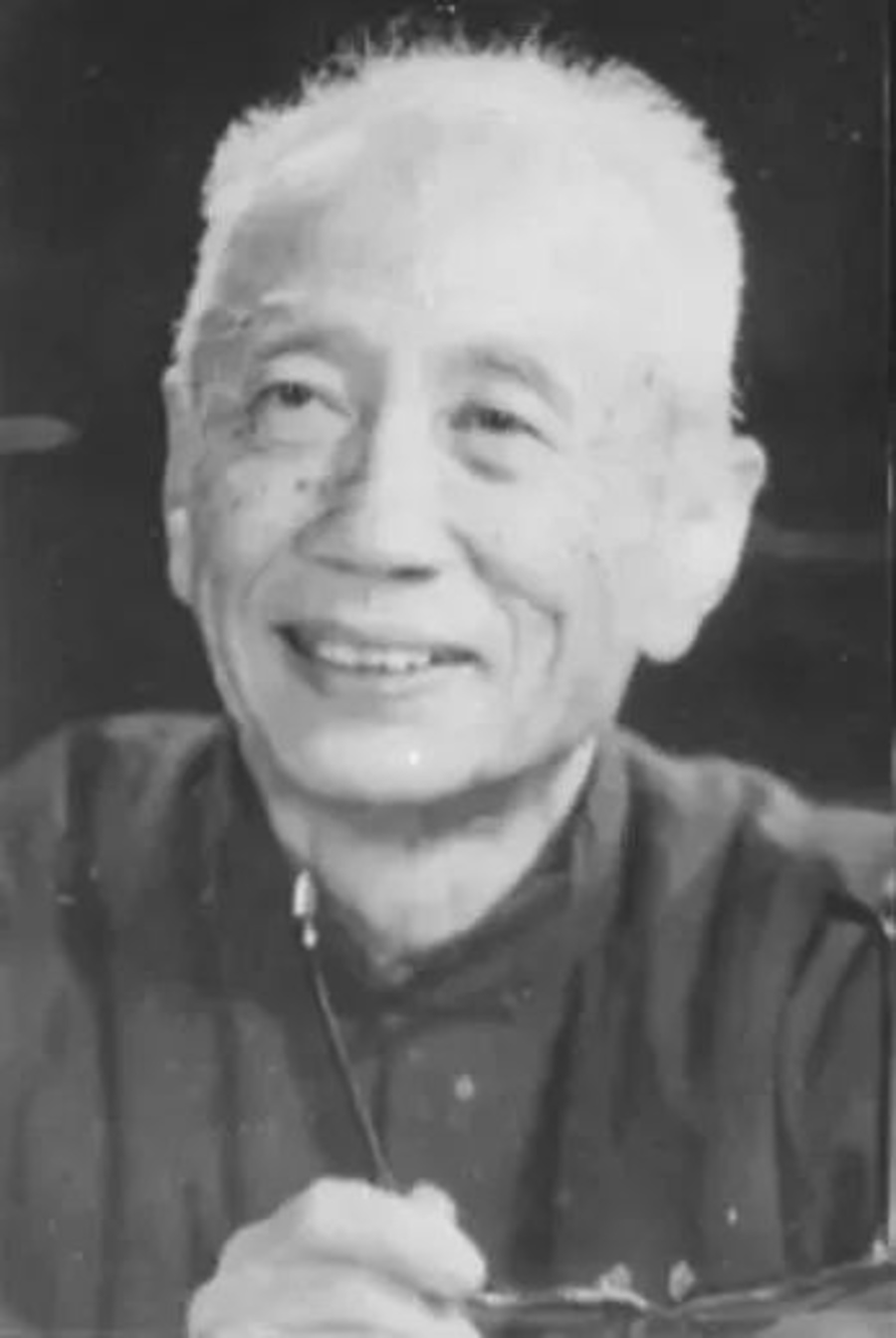

赫崇本(1908-1985年),著名海洋學家、教育家,1953年加入九三學社,曾任九三學社青島市委會副主委、九三學社中央委員會顧問,1956年加入中國共產(chǎn)黨。他愛國甚篤,拓海向洋,獎掖后學,絲蠶蠟盡,堪為楷模。

1978年召開的全國科技大會,被稱作“科學的春天”。其后在山東海洋學院全院師生大會上,一個身材修長、目光矍鑠的長者,拄著拐杖,一字一頓地表示:“甘愿做人梯、做鋪路的石子,為探索海洋科學奧秘的人搭肩、墊腳。”臺下響起雷鳴般的掌聲,經(jīng)久不息。這位長者,就是剛從北京開完會回來、時任山東海洋學院副院長兼教務長的赫崇本。

憂國忘身志彌堅

1928年,考入清華大學的赫崇本師從著名物理學家吳有訓。1943年,赫崇本考取庚子賠款留美學生,獲得去美國留學的機會。考慮到中國有廣袤的海洋和漫長的海岸線亟待開發(fā),赫崇本選擇了物理海洋作為研究方向,1947年獲得加利福尼亞理工學院氣象系博士學位后,進入加利福尼亞大學斯克里普斯海洋研究所,攻讀海洋學博士,1949年初完成博士論文靜待通過。

這時,國內解放軍節(jié)節(jié)勝利,美國加緊了對留美中國學者歸國的控制。赫崇本深知美國不會承認我們的新政權,第二年等拿到學位可能就回不來了。于是,他毅然拒絕了美國同行的一再挽留,放棄海洋學博士學位,沖破重重阻力于1949年3月回到祖國。

回國后,赫崇本擔任山東大學海洋學系首任系主任,制定了海洋學系的詳細建系計劃,首創(chuàng)了物理海洋學專業(yè)和海洋氣象學專業(yè),從全國各地延攬名師調入或講學,大大加快了海洋專門人才的培養(yǎng)進程。他在中央決定把山東大學遷到濟南時,推動國家科委海洋組負責同志聯(lián)名向中央書記處打報告,成立了由5個海洋學系組成的山東海洋學院。

老驥伏櫪盼孺成

赫崇本認為,從長遠看,要發(fā)展中國的海洋事業(yè),光靠幾個人的力量不行,必須有一大批先行者,有大批懂海洋的熱心人,培養(yǎng)出一批具有較高素質的海洋科技人才,鍛造出一代又一代的接班人。這就需要教育,需要培養(yǎng)人才。

赫崇本剛回國時就提出:“必須動員非海洋學系的部分教師進入海洋領域開展海洋物理、海洋化學、海洋地質、海洋生物等的科研工作,待有些科研成果后,即可建立相應專業(yè),招收學生、培養(yǎng)相應海洋學科的專門人才。”

家小國大,個人事業(yè)再重,比之國家需要,依然輕如鴻毛。于是,赫崇本撥云見日,修正了個人發(fā)展軌跡,將從事海洋研究的熱情轉化為培養(yǎng)科技幼苗的巨大激情,堅定地為祖國培養(yǎng)海洋科技人才。

赫崇本經(jīng)常邀請非海洋學系的老師在辦公室談心,到家里做客,和他們探討如何在海洋領域施展才華,并力勸新生到海洋系這個空白學科來學習。很快,一批海洋學科的優(yōu)秀人才成長起來。

當赫崇本被詢問修改過的論文、譯稿、專著上千篇幾百萬字,為什么總是固執(zhí)地不肯寫上自己的名字時,他的語氣是鄭重的:“國家把我安排在這個位置上,就是讓我為學生服務。學生見了面,總是‘先生,先生’地叫我,我怎能在學生的成果上撈一把呢?幫助學生是做先生的責任。在我的腦子里,怎么也轉不出署上個人名字的念頭來。如果我這樣做了,見到自己的小孫子,我也會感到羞恥的。”

赫崇本認為自己的工作重點是選賢薦才,幫助幼苗早日長成參天大樹,傾注很大的時間和精力都是完全應當而值得的。他經(jīng)常感慨:自己要是能有孫悟空的本領就好了,毫毛一吹能變出一大群來,他可以分身作許許多多的事兒。

“文革”后,赫崇本不顧病后虛弱的身體,修改、批閱,伏案到深夜,幾次暈倒在桌子上,手里還緊握著他的鋼筆。在教室里,在校園小徑上,在病榻旁,到處都留下了他指導學生的身影……

1983年,美國科學院終身院士馮延禎特地來青島拜訪老朋友赫崇本,并將王國維的“三種境界”贈予他。

大家風范垂青史

中國科學院院士馮士筰回憶大學畢業(yè)見到赫崇本時,就有一種高山仰止的感覺,他像很多大學問家那樣,話語不多,總保持一種沉思的目光。

在中國海洋綜合調查時,山東海洋學院100多余名學生參加,赫崇本非常關心這些學生,牽掛他們會不會暈船、有沒有受傷、生活是不是習慣。他每過一段時間就打電話詢問學生情況,叮囑他們既要投入地開展工作,又要注意安全。學生調查結束返回青島,他都要親自去看望問候。一位學生在外出調查時去世了,他還到火車站去接學生的骨灰。

在赫崇本的孫子赫勇的記憶里,爺爺一直是個慈祥隨和的老人,作為二級教授,月薪二百七八十塊錢,按說日常生活應該非常好才對,但家人卻沒有這種感覺。掉到飯桌上的米粒,爺爺一定會撿起來吃掉。奶奶經(jīng)常煮一鍋很稠很稠的稀飯,冷卻后稠到糕狀,用刀割成一塊一塊的,早中晚三餐一人幾塊就點咸菜吃,一頓飯就解決了。

赫崇本嚴于律己卻寬以待人。學生來找他借錢,他都是有求必應,還錢的時候卻總是拒絕,對他來說,借出去就相當于資助。赫崇本經(jīng)常購買書籍資料贈送給學院圖書館,有次課題組需要一本大詞典,要從國外購買,他便托人換匯從國外買回來供課題組使用。

惠于人者人終惠之。赫崇本的許多“老學生”都頗有成就,然而無論在任何場合只要一提起赫崇本,他們對老師的贊譽是印其心、副其實的,他們說,恩師是蠟炬燃盡、蠶絲吐空。

1985年7月14日,赫崇本因突發(fā)心肌梗死,逝世于青島寓所。

1995年9月30日,青島百花苑20位文化名人雕像揭幕,這天恰好是赫崇本誕辰,許許多多海洋學子從四面八方涌來。雕像中的赫崇本左手拄著拐杖,右手斜插衣兜,身軀偉岸,任海風吹拂著他的衣襟。他遙向海洋的目光,從容、堅定,一如生前。

斯人已逝,風范長存。筆者有一闋《臨江仙》描摹了赫崇本一生的德容事功:

赍志報國攻雙博,

黎明聞喜遽還。

建院造船謀鴻篇。

但嗟時不待,

未念雙鬃染。

海浪拍空聲自遠,

強國之夢召喚。

鞠躬盡瘁遍求賢。

萬千桃李情,

常憶赫師緣。

(來源:《團結報》8月7日05版)