沉醉在字畫(huà)鑒賞中

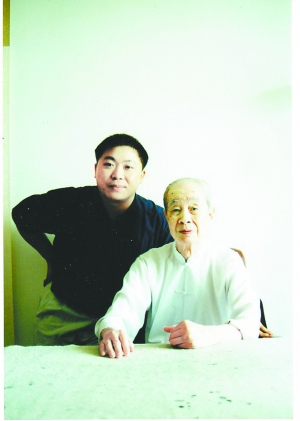

徐邦達(dá)和陳步一

徐邦達(dá),浙江海寧人。1911年出生,1980年經(jīng)啟功介紹加入九三學(xué)社。原故宮博物院研究員。我國(guó)書(shū)畫(huà)鑒定、創(chuàng)作、書(shū)畫(huà)史研究的大家。80余年中,共為國(guó)家鑒考、收購(gòu)、征集傳世珍品三四萬(wàn)件。歷任博物館學(xué)會(huì)理事、美術(shù)史學(xué)會(huì)理事、國(guó)家文物局咨議委員會(huì)委員、國(guó)家文物鑒定委員會(huì)理事等。著有《古書(shū)畫(huà)鑒定概論》、《古書(shū)畫(huà)家傳記考辨》、《中國(guó)繪畫(huà)史圖錄》(上下冊(cè))等。2012年2月23日去世,享年100歲。

面對(duì)晚輩學(xué)生推翻自己的鑒定意見(jiàn),他大聲說(shuō):為什么不能這么寫(xiě)?

記者:您結(jié)識(shí)徐邦達(dá)先生是什么時(shí)候?

陳步一(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陳”):與徐先生結(jié)緣是在1994年。那一年國(guó)家首次面向全國(guó)招收了第一屆文物鑒定相關(guān)專(zhuān)業(yè)方向的碩士研究生,我被錄取為中央美術(shù)學(xué)院首屆古書(shū)畫(huà)鑒定研究生(共十名同學(xué))。老師由中央美院和故宮的多位導(dǎo)師擔(dān)任。校內(nèi)指導(dǎo)我的老師是薛永年先生。徐邦達(dá)等老一輩專(zhuān)家則是我們這個(gè)班的教學(xué)顧問(wèn)。

記者:還記得徐先生給你們上的第一堂課嗎?

陳:他第一次來(lái)美院給我們上課是1994年9、10月間,天氣還比較熱,之前大家聽(tīng)說(shuō)徐先生要來(lái),都非常高興。畢竟當(dāng)時(shí)他已經(jīng)83歲高齡。徐先生講的那節(jié)課很生動(dòng)、很別致。我記得是在中央美院的外賓接待室里進(jìn)行的。當(dāng)時(shí)屋子里事先已掛滿(mǎn)了從中央美院美術(shù)館中拿出的一批珍貴古代書(shū)畫(huà)藏品。我和其他幾名同學(xué)都站在徐先生落座的沙發(fā)后面。當(dāng)時(shí)的情形就是一堂生動(dòng)的實(shí)物教學(xué)課。我至今還保存有那堂課的筆記,我記得徐先生闡述了對(duì)展覽在室內(nèi)許多書(shū)畫(huà)的鑒定意見(jiàn),尤其肯定了一幅明代名為《云水行窩》的山水作品為沈周中晚年所作真跡。

記者:除了課堂教學(xué),在學(xué)校時(shí)您與徐先生的交往多嗎?也到他家里去嗎?

陳:去先生家里叫訪(fǎng)學(xué)。那些年,老先生中我經(jīng)常去的有徐先生家、劉九庵先生家、啟功先生家。印象比較深的是1997年5月的那次,去徐先生家里是因?yàn)槲易珜?xiě)的研究生畢業(yè)論文——揚(yáng)州畫(huà)派《高鳳翰四十五歲自畫(huà)像真?zhèn)慰急妗贰0丛豪镆螅瑢W(xué)生在答辯之前要把編印好的論文送到各位導(dǎo)師處預(yù)先審閱,以便根據(jù)導(dǎo)師提出的問(wèn)題再修改。去先生家之前,我心里很矛盾——經(jīng)過(guò)考證研究,我認(rèn)為這件《高鳳翰四十五歲自畫(huà)像》是偽作,但它曾入選為故宮院藏一級(jí)品,并曾被作為真跡出現(xiàn)在故宮舉辦的《明清書(shū)畫(huà)透析》特展中。據(jù)說(shuō),這幅畫(huà)還是上世紀(jì)70年代經(jīng)徐先生鑒定后入藏故宮的。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)除了北京故宮這幅自畫(huà)像,青島博物館也藏了一幅幾乎一模一樣的高鳳翰畫(huà)作。

記者:這是怎么回事?難道是高鳳翰畫(huà)了兩幅自畫(huà)像?

陳:在中國(guó)古代書(shū)畫(huà)鑒定研究中確實(shí)遇到不少“雙胞胎”、“多胞胎”的現(xiàn)象,尤其是明末清初以后。但故宮和青島的這兩張作品,名字相同,畫(huà)面也驚人相似,落款書(shū)體內(nèi)容均完全一樣,連創(chuàng)作時(shí)間也是同一天。因?yàn)楦啉P翰傳世繪畫(huà)中人物作品極為罕見(jiàn),所以完成這個(gè)課題我用了近三年的時(shí)間,才終于把問(wèn)題搞清楚。我就分別請(qǐng)教了啟老(啟功)、薛永年先生和故宮副院長(zhǎng)楊新先生,問(wèn)這可怎么辦——我認(rèn)為這兩張畫(huà)都是假的!都是根據(jù)《硯譜》首頁(yè)的石拓本小像摹造的。

記者:但故宮那幅《四十五歲自畫(huà)像》是徐邦達(dá)先生鑒定為真跡的啊?

陳:我的擔(dān)心就在這兒。當(dāng)時(shí)傳言徐先生有可能要來(lái)參加我們的畢業(yè)論文答辯。我就想:憑我一個(gè)后輩學(xué)生,怎能貿(mào)然地提出與老一輩專(zhuān)家泰斗相反的意見(jiàn)呢?但是,幾位與徐先生很熟的老師都告訴我:“徐老做學(xué)問(wèn)從來(lái)是實(shí)事求是,你不要有顧慮,把問(wèn)題研究清楚是關(guān)鍵。”薛永年先生告訴我:“徐邦達(dá)先生治學(xué)一向嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí),你可以先找徐老說(shuō)說(shuō)你的見(jiàn)解,再聽(tīng)聽(tīng)徐老是什么看法。”

記者:徐先生對(duì)這件事怎么說(shuō)?

陳:我先是把論文遞到了徐先生家里,大約二周后約定見(jiàn)面的那天下午,我心里還是七上八下,不知道徐先生會(huì)是什么意見(jiàn)。未曾想到,先生見(jiàn)了我第一句話(huà)就是——“你很努力啊,幾年時(shí)間就有這樣的收獲,說(shuō)明你真用功了。”第二句話(huà)——“你發(fā)現(xiàn)的這個(gè)多本的現(xiàn)象,顯然是有依據(jù)的,沒(méi)有胡說(shuō)。”之后就與我閑聊起來(lái),問(wèn)我學(xué)習(xí)情況怎么樣?平時(shí)讀些什么書(shū)?對(duì)“四王、吳惲”各家了解多少?喜歡誰(shuí)的風(fēng)格……一個(gè)小時(shí)過(guò)去了,到我準(zhǔn)備要告辭時(shí)他也不表態(tài)。我只能硬著頭皮問(wèn)一句:“徐老,您看這篇論文能這樣寫(xiě)嗎?”他好像對(duì)我的問(wèn)題有點(diǎn)驚訝,他大聲告訴我:“你的發(fā)現(xiàn)和論文都寫(xiě)得很好啊,為什么不能這么寫(xiě)?”——我心里這才有了底。那篇畢業(yè)論文最后還得到了各位答辯專(zhuān)家的一致好評(píng)。

記者:真是出乎意料。作為一位名聲顯赫的鑒定大家,能有這樣的胸懷,不是誰(shuí)都能做到的。

陳:是啊,從那之后我和先生接觸更多起來(lái),到家里去的次數(shù)也多了,有時(shí)還留我在家里吃飯。徐老夫人滕芳老師也非常關(guān)心我的學(xué)習(xí)生活,還親自到我家里看望我和家人。徐先生這一輩子,關(guān)心的是自己感興趣的事情,對(duì)其它人情世故往往毫不介意。徐先生一生不止一次地對(duì)自己原來(lái)的鑒定結(jié)果進(jìn)行修正,并發(fā)表文章,說(shuō)明最終正確的研究結(jié)論。最初我聽(tīng)到這話(huà)不大相信,我想:學(xué)者最?lèi)?ài)惜自己的聲譽(yù),何況徐先生早在新中國(guó)成立初期就成為國(guó)家鑒定專(zhuān)家組的成員。1953年就開(kāi)始負(fù)責(zé)鑒定、收集故宮文物,影響力那么大,以他在學(xué)術(shù)界的地位,可以完全不必這么做。這一點(diǎn)更是徐先生人格魅力最為獨(dú)特的一面。

記者:很多接觸過(guò)徐先生的人都說(shuō),他身上似無(wú)人間煙火氣。

陳:前些時(shí)間我跟故宮單國(guó)強(qiáng)先生見(jiàn)面還聊到徐先生,他說(shuō):直到現(xiàn)在你問(wèn)徐先生100元錢(qián)能買(mǎi)什么,他還是不知道——他完全不關(guān)注生活細(xì)節(jié),也不關(guān)心與自己研究無(wú)關(guān)的東西。徐先生的成就驗(yàn)證了“一心不二用、術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”這句至理。

對(duì)古代文獻(xiàn)的驚人熟悉、注重筆墨規(guī)律的實(shí)踐和總結(jié)成就“徐半尺”

記者:在學(xué)術(shù)方面,您從徐先生那里最大的獲益是什么?

陳:實(shí)踐與理論并重。在書(shū)畫(huà)鑒定學(xué)界,徐先生是最善于運(yùn)用文獻(xiàn)研究問(wèn)題的專(zhuān)家,他的研究凡涉及文獻(xiàn)問(wèn)題幾乎都是常人無(wú)法企及的難題。我們讀研究生時(shí),就文獻(xiàn)的運(yùn)用和古書(shū)畫(huà)實(shí)物鑒定相結(jié)合的研究方法,就是以徐先生的治學(xué)方法為案例研究的。他不但博學(xué),對(duì)古代文獻(xiàn)的記憶和熟悉程度是驚人的,成就也是舉世矚目的。

1999年以后,我在各位老師文博界領(lǐng)導(dǎo)的支持下,創(chuàng)辦了我國(guó)歷史上第一所專(zhuān)門(mén)研究文物學(xué)的學(xué)校:中國(guó)文物學(xué)會(huì)文博學(xué)院。有一年夏天我?guī)W(xué)生們?nèi)チ鹆S(chǎng)考察,在一家古玩店里發(fā)現(xiàn)了一張署名為“房大年”的元代絹本山水畫(huà)。之前我并沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)人的作品,只是隱約知道這個(gè)名字。經(jīng)過(guò)跟店主交涉,很快就買(mǎi)了下來(lái)。一旁的學(xué)生們疑義很大。一位河北籍叫趙艇的學(xué)生對(duì)我說(shuō):“老師能否帶我們?nèi)ヒ?jiàn)見(jiàn)徐邦達(dá)老先生讓他作個(gè)裁判,判斷這幅畫(huà)的真?zhèn)巍?rdquo;

記者:您就這樣上門(mén)去找徐先生了?

陳:我被學(xué)生擠兌到那兒了,再說(shuō),學(xué)生們從心里早就想見(jiàn)見(jiàn)這位學(xué)界泰斗了。所以,從琉璃廠(chǎng)出來(lái)坐在校車(chē)上就立即給徐先生家打了電話(huà)。第二天我?guī)е?個(gè)學(xué)生一起進(jìn)了徐先生的家。

那時(shí)徐先生已經(jīng)搬了新家,在工體北路。那一段他晚上睡得不太好,白天還堅(jiān)持寫(xiě)作,通常上午九、十點(diǎn)以后起床,按摩師在這時(shí)候到家里給他做按摩。我到的時(shí)候大概十一點(diǎn),等了一會(huì)兒先生做完按摩,陽(yáng)臺(tái)上的窗簾還沒(méi)拉開(kāi)。滕芳老師之前先看了一眼畫(huà)之后說(shuō):“這幅畫(huà)有點(diǎn)像學(xué)清代‘二袁’的路子。”(“二袁”指袁江、袁耀叔侄倆,是清初專(zhuān)攻山水樓閣的畫(huà)家,這幅畫(huà)也是這個(gè)題材)滕老師還指著畫(huà)上的印章說(shuō):“你看,印章也是清代的——不過(guò)你既然來(lái)了,還是叫徐先生看看吧。”徐先生這時(shí)從房間里走出來(lái),上身著白色棉質(zhì)立領(lǐng)中裝,一看到我就笑著說(shuō):“你們一個(gè)說(shuō)元代,一個(gè)說(shuō)清代,不會(huì)有那么大差距吧?把畫(huà)打開(kāi)吧,我看看。”那幅畫(huà)軸又寬又長(zhǎng),我想幫先生打開(kāi),他卻說(shuō)不用,我就牽著天桿配合著先生緩緩地把畫(huà)面展開(kāi)……

記者:都說(shuō)徐先生是“徐半尺”,說(shuō)他鑒定書(shū)畫(huà)看半尺可辨真假,真的那么快嗎?

陳:的確。平常他看10幅畫(huà)中,至少有8幅如此。像八大山人、明四家、“四王”這些熟悉的畫(huà)家,說(shuō)“半尺”已經(jīng)是過(guò)謙了,他看幾個(gè)字就能做出判斷。不要說(shuō)真?zhèn)危袝r(shí)甚至連具體創(chuàng)作時(shí)間都能說(shuō)出來(lái)——因?yàn)樘炝恕?/p>

記者:這幅畫(huà)也是半尺辨真?zhèn)蔚膯幔?/p>

陳:不是。這幅畫(huà)先生沒(méi)有馬上下結(jié)論,足足看了一刻鐘——對(duì)他而言算是很長(zhǎng)時(shí)間了。看完后,先生讓家里人把窗簾拉開(kāi),又站到陽(yáng)臺(tái)上陽(yáng)光下去看。又過(guò)了約十分鐘,他把畫(huà)卷起交給我,轉(zhuǎn)身進(jìn)了書(shū)房,一會(huì)兒,拿著一本元代陶宗儀的筆記體文獻(xiàn)《輟耕錄》出來(lái)了。先生翻開(kāi)書(shū)對(duì)我說(shuō):“我記得這幅畫(huà)在這本書(shū)里有記載,你看這書(shū)上說(shuō)是房大年奉元文宗之命創(chuàng)作的,畫(huà)的名字叫《萬(wàn)歲山圖》,應(yīng)該有兩張。你手里這張臣字款的是奉旨而作,進(jìn)獻(xiàn)給元文宗的,另一張也許沒(méi)有落款,書(shū)中說(shuō)是文宗手繪給房大年示范的稿本畫(huà)。”

記者:但是印章呢?滕芳老師不是說(shuō)印章是清代的嗎?

陳:滕芳老師認(rèn)為這張畫(huà)畫(huà)得沒(méi)有元代同時(shí)期職業(yè)畫(huà)家畫(huà)得那么好。徐先生說(shuō):“這正是對(duì)這張畫(huà)的真?zhèn)闻袛嗟闹匾罁?jù)——房大年本就不是專(zhuān)業(yè)畫(huà)家,他只是元代一名擅長(zhǎng)繪畫(huà)的官員,因此畫(huà)風(fēng)雖板結(jié)了一些,但畫(huà)中沒(méi)有職業(yè)畫(huà)家氣息,畫(huà)的路子基本屬于王振鵬宮苑樓閣畫(huà)范疇。另外,從風(fēng)格上看,此畫(huà)既不屬于宋,更不屬于明清,畫(huà)面上的時(shí)代氣息、繪畫(huà)技巧均與史料上說(shuō)的房大年的情況十分吻合。”徐先生說(shuō)他本人從未在國(guó)內(nèi)外公私收藏中見(jiàn)過(guò)這個(gè)人的其它真跡,見(jiàn)于史料的也僅此一幅。因此他說(shuō):“我認(rèn)為這張畫(huà)就是《輟耕錄》中記載的《萬(wàn)歲山圖》,而且應(yīng)是房大年傳世孤品真跡無(wú)疑。”他又說(shuō):“對(duì)于在美術(shù)史上未有第二例畫(huà)作出現(xiàn)的類(lèi)似情況,就要結(jié)合作品的時(shí)代氣息和參考輔助依據(jù),要運(yùn)用文獻(xiàn)資料考證相結(jié)合,也可以得出結(jié)論。”至于印章,那是清代早期畢沅的鑒藏章,滕芳老師的判斷是對(duì)的,但她只是簡(jiǎn)單隨便一看,加上絹色很暗,印又蓋在作者款識(shí)邊上,所以誤把后人收藏印當(dāng)作是作者的印鑒。

記者:得到徐先生這樣確定的結(jié)論一定很興奮吧?

陳:是啊,徐先生也很高興,連連說(shuō):“有意思,居然能見(jiàn)到這個(gè)人的畫(huà)!”之后,徐先生還一一和我?guī)サ?個(gè)學(xué)生每人都合了影留念。滕芳老師還熱情地留下我吃飯,祝賀我得到了這件寶貝。記得那天飯桌上徐先生興致很高,向我問(wèn)起了學(xué)校的辦學(xué)情況。當(dāng)他得知在校學(xué)生有一百多人時(shí),他說(shuō):“你為國(guó)家做了件好事,雖不容易,但很有意義。”他還囑咐我要搞好教學(xué)質(zhì)量,“你一生能教出一個(gè)兩個(gè)真的高水平、好德行的學(xué)生就是對(duì)國(guó)家民族了不起的貢獻(xiàn)……”我向先生冒昧地提出,希望請(qǐng)他方便的時(shí)候到學(xué)校看看走走,給學(xué)生們多一點(diǎn)鼓勵(lì),他表示等天涼快些,就去跟同學(xué)們見(jiàn)見(jiàn)面。

記者:說(shuō)到引用文獻(xiàn),似乎也有人對(duì)徐先生的這種鑒定方法有微詞,認(rèn)為徐老過(guò)于重視文獻(xiàn)資料,有泥古不化之嫌,您怎么看?

陳:確實(shí)有人認(rèn)為徐先生過(guò)分喜歡引經(jīng)據(jù)典,他的文章乍看似乎是清湯寡水一般“沒(méi)看頭”。的確,他的文風(fēng)乍看平淡如水,絕少使用文學(xué)家們常用的形容詞、感嘆號(hào)。但我認(rèn)為,所謂“泥古不化”,那要看對(duì)待什么問(wèn)題,假如:今天的畫(huà)家學(xué)鄭板橋畫(huà)竹子,畫(huà)到和鄭板橋一樣而沒(méi)有總結(jié)創(chuàng)新,只知臨摹,這可以說(shuō)是泥古不化了;藝術(shù)貴在繼承而后創(chuàng)新嘛!但是在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓艜?shū)畫(huà)鑒定學(xué)領(lǐng)域,忠實(shí)對(duì)古人作品的研究和文獻(xiàn)記載是最基本的研究依據(jù)和宗旨。徐先生的研究往往基于作品與文獻(xiàn)考證并重,研究之后再說(shuō)出自己的見(jiàn)解,那時(shí)早已食古而化之于胸了。即使如此,他也從不擅用華麗的辭藻過(guò)分修飾文章,說(shuō)得清楚,道得明白,這就是徐先生的治學(xué)態(tài)度。這其實(shí)也是徐先生修為風(fēng)范的外在表現(xiàn)。

從事古書(shū)畫(huà)鑒定,不多讀書(shū)不行,但死讀書(shū),不注重作品中筆墨規(guī)律的實(shí)踐和總結(jié)也會(huì)誤入歧途。只翻書(shū)對(duì)印章而不了解書(shū)畫(huà)中的技法區(qū)別和時(shí)代特征那就勢(shì)必要出問(wèn)題。

徐先生判斷一幅畫(huà)絕對(duì)不僅是依靠資料考證那么簡(jiǎn)單。再舉個(gè)例子,2001年,我一友人得到一張八大山人的“松竹梅”手卷,拿到學(xué)校上課,學(xué)生們都懷疑是假,也是被迫無(wú)奈登門(mén)請(qǐng)徐先生作評(píng)判。那次滕芳老師也在家。

我記得,那幅畫(huà)就放在徐先生書(shū)案上,我站在先生對(duì)面,滕芳老師站在徐先生座椅的右邊,這次先生真的只打開(kāi)半尺就脫口而出:“八大、好的、真的。”要知道那幅畫(huà)一共有400多字題跋,打開(kāi)半尺,看到的其實(shí)全是字。滕芳老師就在一邊玩笑地說(shuō):“還沒(méi)看到畫(huà)呢就說(shuō)是好的、真的,要是張大千臨的怎么辦?” 沒(méi)想到徐先生脫口就說(shuō):“那張大千就不是人而是神了,這明明就是八大的字嘛!”看完全畫(huà)后,徐先生興致越發(fā)地好,滕老師又說(shuō),是不是拿印鑒書(shū)來(lái)對(duì)對(duì)印章?徐先生很幽默地說(shuō):“有這個(gè)必要嗎?穿上衣服是它,脫了衣服就不是啦?畫(huà)本身是對(duì)的,還對(duì)印章干什么?”一句話(huà)逗得大家笑得收不住。

與書(shū)畫(huà)文物親密接觸一生而無(wú)濁氣、無(wú)吝嗇氣,實(shí)屬罕見(jiàn)

記者:這樣精準(zhǔn)的眼力,徐先生是怎么修煉的呢?

陳:徐先生出生在富裕人家,受父親的影響自小8歲學(xué)畫(huà),十三四歲就幫助父親管理書(shū)畫(huà)藏品,18歲拜蘇州老畫(huà)師李濤為師,之后又師從趙時(shí)棢學(xué)習(xí)古書(shū)畫(huà)鑒別,同時(shí)游學(xué)于吳湖帆先生門(mén)下。后來(lái)他在鑒定界的名氣越來(lái)越大,反而很少有人知道他早年在書(shū)畫(huà)界的名氣了。徐先生說(shuō)過(guò),他自14歲起,到上世紀(jì)50年代初來(lái)北京之后,一直未間斷過(guò)書(shū)畫(huà)創(chuàng)作。他出過(guò)好幾本書(shū)畫(huà)集,我有兩本還是徐先生送我的。

你看這本《徐邦達(dá)繪畫(huà)集》,是徐先生1997年冬在南京金陵飯店送我的。這是他臨摹元人張渥的《九歌圖》,人物的開(kāi)臉、發(fā)飾、衣紋、云紋等等,不管是細(xì)小的短線(xiàn),還是飄逸蒼勁的長(zhǎng)線(xiàn)都精準(zhǔn)無(wú)比。我自己也畫(huà)白描多年,現(xiàn)在還教白描繪畫(huà)課,憑我的體驗(yàn),單是這線(xiàn)條功夫,即使是很有才華的畫(huà)家,沒(méi)有十年以上的修為也是無(wú)法畫(huà)到這種境界的。在近百年的藝術(shù)鑒定學(xué)界里,有徐先生如此臨摹古人功力的,恐怕只有張大千一人。

之前聽(tīng)很多人“神化”徐先生,覺(jué)得人世間安能有此等人。而一旦看到他的作品時(shí)就不得不信服了,不由得發(fā)出“徐半尺到底是徐半尺”的感嘆。以后可能“半尺”有人敢自許,但又有誰(shuí)能拿出徐先生自己這樣的作品為依據(jù)呢?

記者:除了臨摹古人,徐先生自己的繪畫(huà)和書(shū)法是什么樣的風(fēng)格?

陳:限于我的所見(jiàn),我認(rèn)為徐先生人物山水主要受益于元人,白描畫(huà)間接取法宋李公麟。他的山水畫(huà)主要面貌更偏于文人畫(huà)一路,格調(diào)清雅浪漫,而非宮廷畫(huà)繁縟艷麗。周知,他最欣賞、也最下功夫鉆研的是清代“四王”,晚年畫(huà)的山水亦多取法于此而直入元人廳堂。看徐先生的畫(huà)讓你肅然起敬,一是他真下功夫,二是他真有才氣和學(xué)問(wèn)。即使老一輩職業(yè)畫(huà)家中,能畫(huà)出令內(nèi)行的人肅然起敬的作品的確實(shí)少之又少。

書(shū)法方面,我認(rèn)為徐先生的行草書(shū)面貌形兼李(邕)、米(芾)之格。而神韻游離二王(羲之獻(xiàn)之)蘇(軾)董(其昌)之間,晚年題跋小行書(shū)更見(jiàn)飄灑超凡的意趣。特別是到了85歲之后,他的字更有特點(diǎn),所謂字如其人,更多的則是他自己的面貌——看似文弱,實(shí)則纏綿、雄渾,有一種內(nèi)在的神秘定力。徐先生的字就像他的人一樣——他一直就幾十斤的體重,好似一陣風(fēng)就能吹倒,乍見(jiàn)不免為他擔(dān)心,但接觸久了,你就會(huì)被他巨大的人格魅力所震撼。

記者:您認(rèn)為徐先生最大的人格魅力是什么?

陳:簡(jiǎn)單地說(shuō)是他的外在簡(jiǎn)約和內(nèi)在的定力。一是衣著簡(jiǎn)約,先生愛(ài)著傳統(tǒng)中裝,干凈清雅。二是語(yǔ)言簡(jiǎn)約,先生平素絕不多言,言必卓絕。三是定力,與先生交談,他常常處于肉眼閉而心眼開(kāi)的狀態(tài),此刻他正在經(jīng)歷的感悟,外人是無(wú)從想象的。我覺(jué)得先生瘦弱的外表下似有天機(jī),他很難為什么所動(dòng),也不關(guān)注世俗瑣事而忘情于他的自在大美之中。你永遠(yuǎn)見(jiàn)不到他有絲毫的飛揚(yáng)跋扈,盡管先生早就是學(xué)界公認(rèn)的權(quán)威,但他對(duì)人的態(tài)度始終平淡天真中透著友好和善。對(duì)世故人情他有一種常人不具備的定力,這種定力使他百邪不侵,這大概也是他長(zhǎng)壽百歲的秘訣之一吧。徐先生從不自贊,更從未講過(guò)靠自己的眼力如何如何,你永遠(yuǎn)從他嘴里聽(tīng)不到有商業(yè)味的字眼。他身形清癯衣著簡(jiǎn)約,性情沉靜而高標(biāo),與書(shū)畫(huà)文物親密接觸一生而無(wú)濁氣、無(wú)吝嗇氣,這真是太罕見(jiàn)了。尤其是在今天這樣追求物質(zhì)得失的社會(huì)中,這樣的修為實(shí)在太可貴了。

記者:似乎沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)徐先生自己有什么藏品。

陳:對(duì)于圈外人來(lái)說(shuō),這似乎是個(gè)很神秘的問(wèn)題。徐先生早年也收藏的,他跟我講過(guò),那時(shí)他的收藏是為了更好地研究,是服務(wù)于先生臨摹研究古人的。

記者:為什么徐先生后來(lái)放棄收藏了呢?

陳:我想應(yīng)該與他所擔(dān)任的文物工作身份有關(guān),一則工作忙,研究任務(wù)重,二則收藏對(duì)他而言,無(wú)非是為了更好地研究。徐先生從任職國(guó)家文物局文物處到1953年后擔(dān)綱故宮古代書(shū)畫(huà)專(zhuān)家,有太多的東西等著他研究。他看過(guò)的東西早已無(wú)法計(jì)數(shù),普通人沒(méi)有他的條件。因此,“既入我眼,即歸我有”,事實(shí)上他收藏的好東西太多太多,無(wú)非都藏在他的心印之中。所以,對(duì)先生而言,早已無(wú)所謂是自己的,還是別人的了。(趙耕)